皆様、全国的にインフルエンザが流行してきました。手洗いやうがいを励行して備えましょう。

それでは、前回の続き、歯周内科について詳しく解説していきますね。

歯周病の治療で困難なのは徹底した自己管理で菌の増殖を防いでいかなければならないことでしょう。歯科クリニックで治療や清掃を受けた時以外のほとんどの時間を自分で管理していかなければなりません。これが、歯周病が進行して重症になればなるほど歯槽骨が後退して歯の歯根面が口腔内に出てきますので、清掃しなければならないところの面積が増えることになります。これをしっかり自分で清掃していくのが大変で、挫折する要因になります。

薬に頼っても、薬効が切れると細菌が復活してくるので効果は一時的になります。

私も歯を抜きたくないのでぎりぎりまで何とかブリッジ等、残った歯をつないで入れ歯にしないでもたそうと努力していた時期もありました。

それにもかかわらず、歯周病の進行が止まらず抜くことになるので、入れ歯の技術を磨いたものです。(ミラクルデンチャーの登場で、安心して入れ歯を勧める事ができるようになりましたが)

歯周内科はこのような悩みを解決してくれます。私の臨床では症例によっては劇的に症状が改善しました。歯周病菌がいなくなるということは、口腔内が生まれ変わったようになります。

歯周内科が誕生するまで

歯周内科は熊本県の天草市に開業しておられる生田 図南先生の発案で始まりました。

生田先生のエピソードによると、多くの先生が経験したように、歯周病は患者さんがしっかり歯磨きをするという前提の治療なので(患者さんが十分に磨いてくるまで一切治療をしない厳しい先生もいらっしゃいます)、とても苦労されておりました。どうしても磨いてくれない患者がいて、汚れの染めだし液を渡すので、持ち帰ってお家で汚れを染めだし液で確認して磨いてくださいと言って帰したところ、夜中に患者さんが血だらけになったと怒っていらっしゃったそうです。

実際には染めだし液の赤いのを血だと勘違いしたそうです。

そのことで先生はすっかり心が折れて3か月ほど歯周病の治療をやめてしまいました。

しかし、医者である兄に歯周病は細菌の感染症なのになぜ薬で治せないのかと諭されて、必死に歯周病に聞く薬を探したところ、河北正先生の論文で「歯周病は口腔カンジダ症の一病態に過ぎない」という記事を知り、カンジダ菌について調べたところカンジダ菌は真菌で抗真菌剤を使用して治療したところ8割ほどの患者に効果があり改善したそうです。

カンジダ菌は口腔や腸内に常在する真菌(カビの一種)で虫歯の進行に関与する可能性が指摘され、普段は問題が起きないが免疫が低下するなどの環境が整うと様々な感染症を引き起こすことがあるとされています。最近の研究では、酸素のない状態でも酸を発生して歯を溶かすことが証明されました。

さらに奥羽大学の玉井准教授の発表ではカンジダ菌が歯周病菌の歯肉への侵入を進行させることを突き止めました。

また、カンジダは大きいので白血球が食べることができず免疫では除菌しにくく、その大きさでゆりかごのように歯周病菌を育てる温床になっていると思われます。

抗真菌薬で効果が出なかった残りの2割の患者に対してはさらにジスロマックという抗生剤を服用することで劇的に効果が出たそうです。

こうしてジスロマックと抗真菌剤の2剤併用療法として歯周内科の治療法が確立されました。

歯周内科に求めるもの

生田先生が発案し、歯周内科を世に広めようと目指したものは

・歯周内科の理論、治療法、結果が医学的に患者さんに理解しやすいこと

・どの歯科医師や歯科衛生士が歯の清掃に特に意識が高くない患者さんを治療しても同じような結果が得られること

・治療が痛みや苦痛を伴わず、短期間で安全に確実に行われること

・改善された状態が再感染がなければ継続する治療であること

・術者も患者さんも楽な楽しい治療であること

であり、私も共感できるものです。患者さんにとっても受け入れやすいものですね。

歯周内科と一般的な歯周病治療の違い

次に歯周内科と一般的な歯周病治療の違いを解説いたします

歯周病治療において、原因菌が存在している細菌の塊であるプラークの病原性を管理することが重要ですが、従来の歯周病治療では薬剤や機械的清掃でプラークの量を減らすことが重要で、清掃状態が悪くなってしまうと歯周病は再発しやすいです。

一方歯周内科では抗菌剤や抗真菌剤を用いてプラークの質を変えます。したがって患者さんの清掃状態が悪くなっても歯周病菌の再感染がなければ歯周病は再発しにく

また、一般的な歯周病治療は歯周組織検査と言って口腔内の清掃状況、歯周ポケットの深さ、歯周ポケットの出血・排膿の有無、歯の動揺度を調べます。

口腔内の清掃状況は歯面に付着した部位を計測し、歯面の数に占める割合をスコア化して表現し、おおむね20%以下の清掃状況を目指します。

歯周ポケットの深さは歯に接した歯肉の中を歯周ポケットと言いますが、専用のプローブという金属製の探針で1つの歯につき6箇所の歯周ポケットの深さを計測します。3mm以下の深さが正常で、4mm以上を異常値としてとらえます。深くなるほど重症です。

歯周ポケットの出血や排膿は、その部位の菌の活動状況の指標となります。出血があると活発に活動していると考えられ(血は歯周病菌の栄養素です!)、排膿は歯血球との戦いで死んだ死骸の成れの果てなのでより菌の活動が強いところです。

歯の動揺度は、0~3の4段階で表し、3は脱落寸前の状況です。

状態に対する評価で、どんな菌がどれくらいいるということには全く触れていないのです。

しかも術者によるアナログの計測なので、計測者によって数値が変わります。

医科では検査というのは実際に血液を採取して計器でデータをはっきりと数値で示し、正常値がわかっているのでどこに問題があるか科学的に明らかになります。

ですので、上記の歯周病組織検査は医科ではあまり意味のないものになってしまうでしょう。

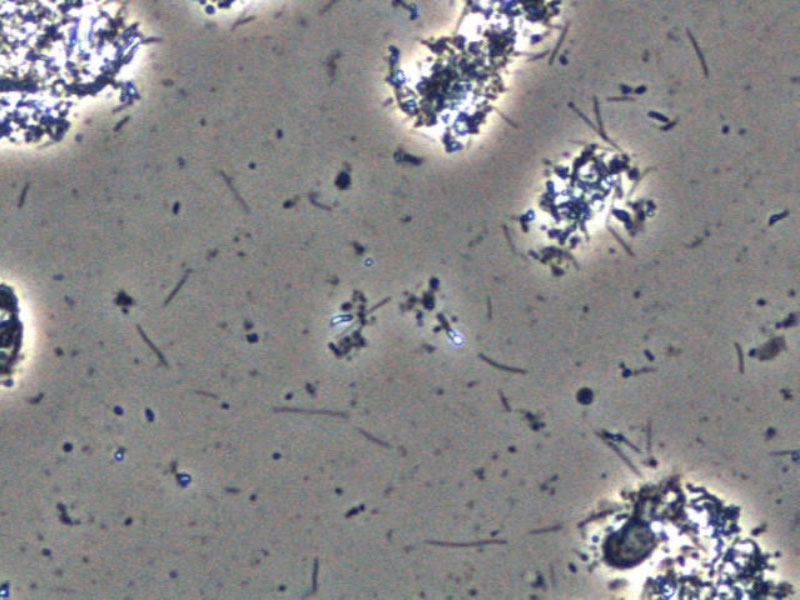

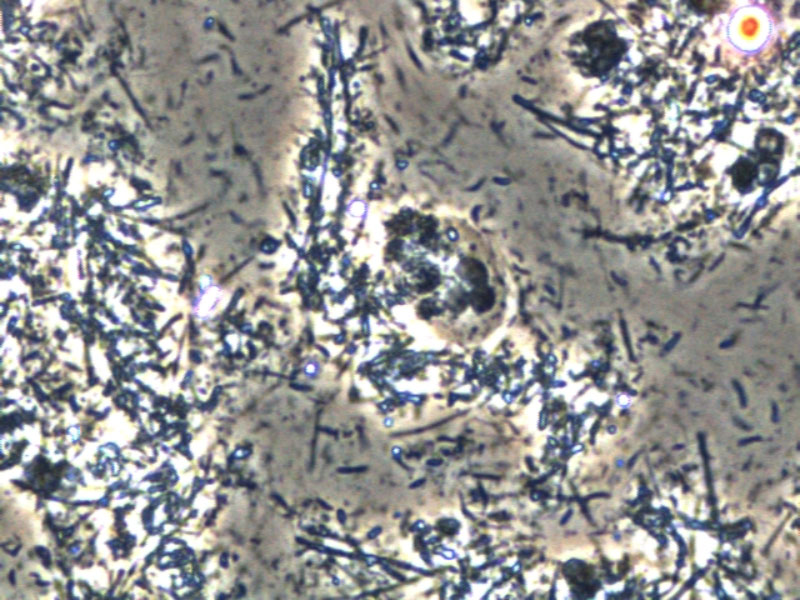

これに対し歯周内科では口腔内からプラークを採取し位相差顕微鏡で菌の活動状況を直接観察します。

観察できる細菌は球菌、桿菌、真菌、らせん状菌、歯肉アメーバ、口腔トリコモナスなどです。

これら観察できる細菌の種類、密度、運動状況などを観察して今どういう状況なのかを診断いたします。原因菌の状態を直接観察するので、間接的な検査よりも信憑性があります。

菌の状況が良いときは細菌の存在する密度が少なく、活発に動き回る菌もほとんど見られません。静かな景色です。また、観察しやすい歯周病菌であるらせん状菌もあまり見かけません。

一方菌の状態が悪化しているといろいろな菌が密集してきて、さらに活発に動き回る細菌も加わり、激流のような様相となります。らせん状菌がたくさん観察できて活発に活動していたら要注意です。さらに歯肉アメーバや口腔トリコモナスなど原虫類も見られるようなら相当悪性度が高い菌叢となります。

この顕微鏡像とレントゲン像、歯肉の状況をみて歯周内科が必要と判断できましたら、次にPCR検査のお願いをいたします。

顕微鏡で菌の活動状況は観察できるのですが、菌の種類や量を特定できません。したがって医科で行われているように検出された菌の特定と量を分析する必要があります。

患者さんの口腔内のプラークを採取し、生田先生が天草市にクリニックと併設して運営しているMicroexamという検査機関に患者さんの試料を送り分析してもらいます。

その結果歯周病菌が危険値を超えて検出されたのを確認して、歯周内科を始めていきます。

PCR検査と歯周内科治療の実際は次回お話しますね。