皆様、新学期を迎えもうすぐゴールデンウィークですね!新学年を迎えた子供たちは新しい環境になじんだ頃でしょうか。新しく小学校に入学されたお子さんは、ぜひ歯科医院を受診して歯並びをチェックして問題あれば早期に解決しましょう。年齢的に小児矯正を始める絶好の機会だからです。

つい最近残念なことがありました。

以前からかかりつけの小児歯科にかかっていた患者さんが、中学生になってから糸切り歯の生える場所がないので、歯を抜いて矯正をしなければならないと言われ、本当に抜かないと治せないのかとセカンドオピニオンとして当院に来院されました。

状況として上下左右の犬歯の生えるスペースがありませんでした。それ以外の歯は乳歯はほとんど残っておらずほぼ大人の歯並びになっていました。主な原因は先に生え変わった奥歯の永久歯が前方に寄ってしまい、犬歯の生えるスペースを奪ってしまったことによります。

片側奥歯の4本が全部前方に寄っているので、治すためには奥歯4本を全部後方へ送り出すか、隣の臼歯を1本抜いてそのスペースに犬歯を並べる事になります。

前にも触れたと思いますが、もう一度説明します。

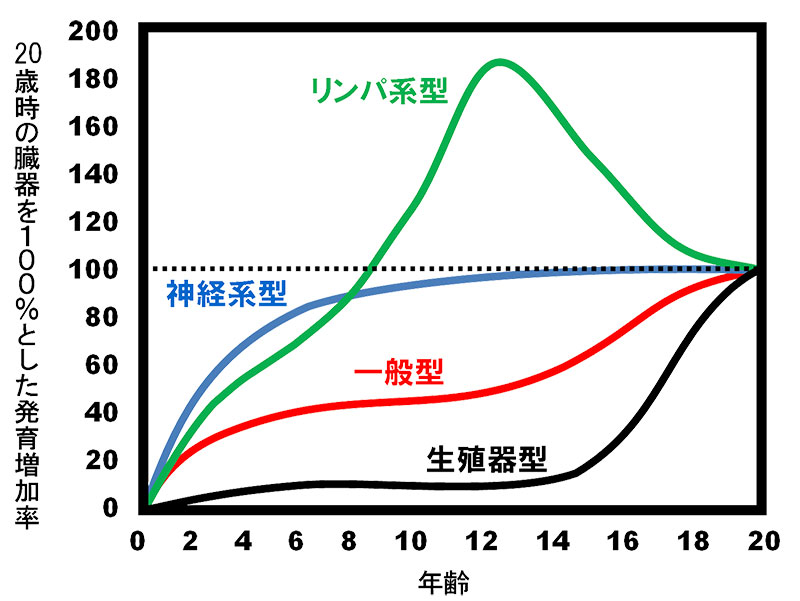

人間の成長はスキャモンの発育曲線に従って発育していきます。

発育様式は主に器官によって4つに分けられ、それぞれ異なっています。

その内訳はリンパ系型、神経型、一般型、生殖器型に分けられます。

リンパ系型は12歳ころまで急激に成長しその後減少していきます。

神経系型は頭蓋、脳の成長で5歳までに成人の80%まで成長し、12歳くらいにはほぼ100%完成します。一般型は6歳ころまで急速に成長し(第一次成長期)、その後成長は10歳くらいまで鈍化します。その後10歳以降の思春期の始まりとともに成長も次のスパートに入ります(第二次成長期)。これは女の子で早く進み、早い人で14歳でピークを迎え完成します。男の子では17歳ころにピークとなり成長が完了します。

生殖器型は15歳くらいから急激に成長します。

体のパーツはこれら4つのいずれかの成長パターンに従って成長します。

上顎の歯、特に前歯はどうでしょうか?

上の前歯はどこにつながっていますか?

頭の骨ですね。頭の骨の中には何がありますか?

脳ですね。脳はどういう役割を果たす臓器でしょうか?

全身に張りめぐらされた神経を通じて指令を出す組織で、神経細胞によって作られていますね。したがって成長は神経型のパターンです。

脳が神経型に従って成長するので、脳の入れ物の頭蓋骨、それの一部の上顎骨もそれに従って成長しなければなりません。

ですので、上顎骨の成長は神経型となり、成長は早く、早期に終了してしまいます。

顔を正しく成長させたければ、上顎骨の成長が止まるまでに手を打っていかなければなりません。

当院で取り入れている小児矯正はこのようなことを考慮するので、機能訓練も併用または先行して取り入れていきます。

皆さんのお子様はよくお口をポカンとしていることはありませんか?

口をいつも開けていると下方向に顔が成長して、鼻の下が長い顔つきになってしまいます。

口をしっかり閉じていると顔が正しく前方向に成長します。

また、口を開けているということはこちらも以前触れていますが、口呼吸になるので、ウイルスや細菌が体内に入りやすくなり、感染症にかかりやすくなります。

また、唇が閉じるということは舌が前歯を内側から押す力に対抗する力なので、これが弱くなり前歯が前方に倒れて出やすく出っ歯になりやすくなってしまいます。

次に噛むことによる刺激も大変重要です。

上の前歯の歯根は長く、上顎骨の歯槽骨に深く根を伸ばしています。

そのため、前歯を使って噛むことで負荷が歯槽骨にも伝わり、その刺激で歯槽骨が成長発育していきます。

よく子供の歯が出ているという相談を受けますが、本当の出っ歯(上顎前突)はそれほど見受けません。

かみ合わせで下顎が後退しているため、相対的なみかけで上の前歯が出ているというのは良くあります。

また、上顎骨が発育不全を起こすと前歯の根元の骨が陥没していて前歯が出ているように見えることもあります。こちらもよく見かけるのですが、治すには上顎骨が成長しないと治りません。先ほど述べたように上顎骨は早く成長が終わってしまいます。そのため、顔を正しく発育させるためには様子を見てはいけないのです。

このように、子供からかかわる矯正は装置による矯正(メカニカル)だけでなく、食事の仕方を気にかける食育やや口を閉じたりする練習などのトレーニング、歯を捻じ曲げる矯正力のかかる悪習癖の改善(バイオロジカル)を並行して行うか、乳歯列であれば先行して行っていきます。矯正装置は主に取り外しのできる床装置を使用するので、これらの治療を総称して床矯正治療と呼んでいます。

早くから始めると口腔の育成から始まり、軽度の発育不全ですとそれだけで治ることも期待できますし、メカニカルな治療に移行しても軽度で済み、少ない装置と治療期間で終わることが期待できます。

早期治療(乳歯列期~混合歯列前期)

早期治療とは混合歯列前期、下の前歯が生え変わることから始まり犬歯が交換する時期までのおおむね9歳までを指します(個人差があります)。この時期までですと問題が前歯に限られるので治療がやさしいです。6歳から7歳のうちに始めるのがベストです。それより遅くなりますと9歳までの時間が少なくなり、難易度によっては治療が間に合わなくなります。床拡大装置は半年で5mm程度の拡大をめざします。装置が2個必要だと1年かかるので、8歳過ぎから始めるのが早期治療においてはぎりぎりの時期です。

病態の悪化(混合歯列後期)

9歳以降になると犬歯が生え変わり、今後は次々と奥歯の乳歯が生え変わり側方歯群の交換期、混合歯列後期となります。

この時期は前歯だけでなく奥歯も矯正治療の対象になります。奥歯も動かすことになり、歯に固定式のブラケットという金具を取り付けて形状記憶合金の針金(ワイヤー)を使って3次元的な矯正に移行することが多くなります。この装置は固定式で矯正が終わるまで取り外せません。床装置の治療を継続するにしても、装置を維持する歯が抜けてしまうのでうまくいかなくなり時間もお金もかかってしまいます。

特に注意なのがここまで歯がきれいに並んできているのが実際は犬歯が生えるスペースが無いことに気づいていないケースです。歯医者なら気づけるので虫歯でなくとも歯科医院で定期的にチェックしてください。

重篤への覚悟(永久歯列期)

床矯正治療が有効なのは12歳前後の小学6年生になってすぐ始める場合だと思います。

中学校にあがるとどうしても学校生活が忙しく、長く装置を口の中に入れて自分で正しくネジを巻いて装置を拡大していくのが困難になります。そのため出来る限り床装置で拡大してあとはワイヤー矯正に移行して矯正を続けていくことが多くなります。また、奥歯のかみ合わせも完成してきて、矯正して上下のかみ合わせを合わせていくのが非常に困難になります。拡大して隙間を作るのも困難となりますので、抜歯して矯正するのもやむをえません。

最初に紹介したこの症例も、残念ながら時期が遅く、永久歯列期のへの重篤への覚悟という段階にすでに入っていました。7番目の歯(第二大臼歯)が生える前ですと小児矯正でまだ対応できたのですが遅すぎました。ただ、かかりつけ医がいてここまで重篤になったならとても残念です。

皆さんに見極めて欲しいのが、もし私が紹介したような小児矯正を受けたいのであれば、まず問題を“様子をみましょう”と言われて放置されないかどうか。床装置の治療をかかげても流派が違ったり、実際に手がけていないこともあるので、“日本床矯正研究会”の会員であるかどうか確かめてください。わからなければご相談ください。

皆様には子供の口腔の発育を診断・管理できるかかりつけ医をお持ちになり、定期検診で早期から携わっていただくことをお勧めします。