皆さま、春分を過ぎて日差しが強くなり、ようやく北海道も春が近づきました。雪かきももういらないことを願います。

まず、訪問診療についてのお知らせです。

以前から訪問診療を行っておりましたが、昨年にポータブルユニットを購入し、義歯の新製や修理、調整だけでなく、歯科外来と同じように虫歯の治療が行えるようになりました。

また、超音波スケーラー付なので、歯科衛生士による口腔ケアも用意になり、充実したものになりました。ご家族に高齢で診療所にお越しになれない方、以前定期検診に通っていたが、高齢で通えなくなってしまった方はこちらから出向きますのでご遠慮なく申しつけください。

今までは、診療の空き時間の合間に訪問診療をしておりましたが、今後は月に数回訪問診療の時間を空けまして、予約を取ろうと考えております。決まりましたらまたお知らせいたしますのでよろしくお願いします。

次に小児矯正についてお話しします。

当院は小児の口腔の正しい育成について一生懸命取り組んでおリます。

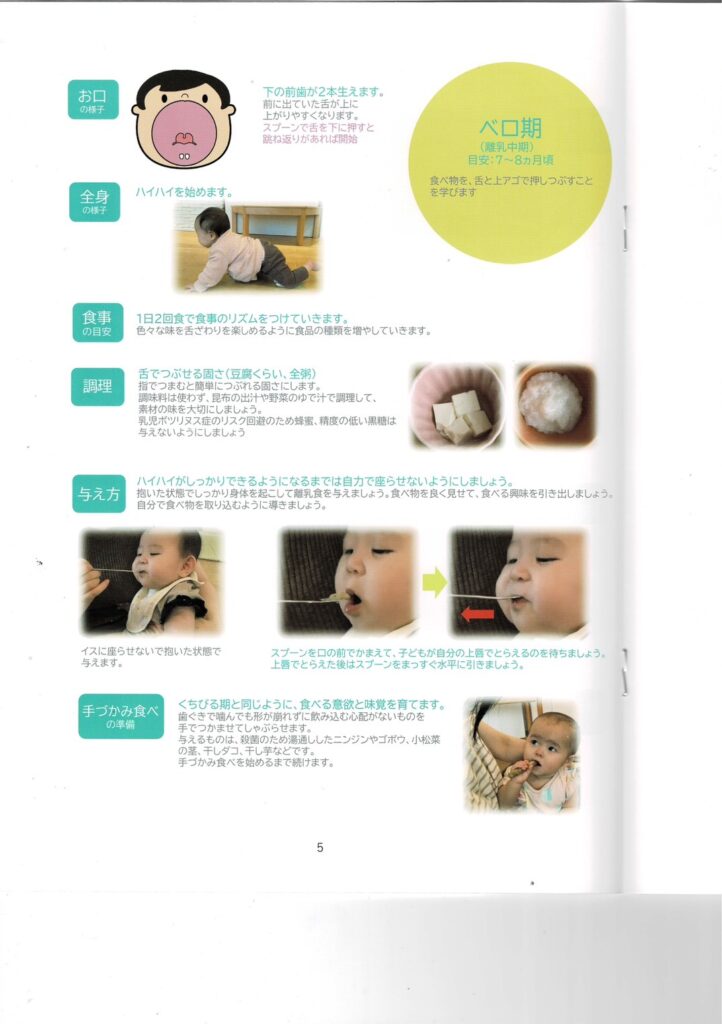

歯並びの問題は、生まれて哺乳を始めてからの口腔機能の育成や獲得の結果から生じます。正しい哺乳から始めて、食事の与え方に注意しながら歯が生えてきたら、そこで生じた問題について基本的にトレーニングで治していきます。

子供の歯が生えてくるまでは、歯科クリニックに子供を連れてきて受診させるのはなかなか大変と思います。そこで妊娠中のお母さんに妊婦さん教育として授乳、離乳についてのお話をします。そこでは授乳の目的と重要性、上顎骨の成長と口腔機能の獲得についてお話しします。そして出産後の育児に役立てていただきます。

私もかかわっているのですが、市町村で実施されている乳幼児健診でまず1歳6か月検診で歯科と初めてかかわることが多いと思います。そこではおおむね上下のD BAAB Dが生えていて全部で8~12本乳歯が生えている子が多いです。もちろん個人差があり少ない子では前歯のみで2本だけという子もいます。ただし遅いだけでいずれ生えてくるので大丈夫です。

この時点で虫歯ができているという子はめったにいません。たくさんあったり、ひどい虫歯があるようなら、親の虐待を疑わなければならないくらいです。

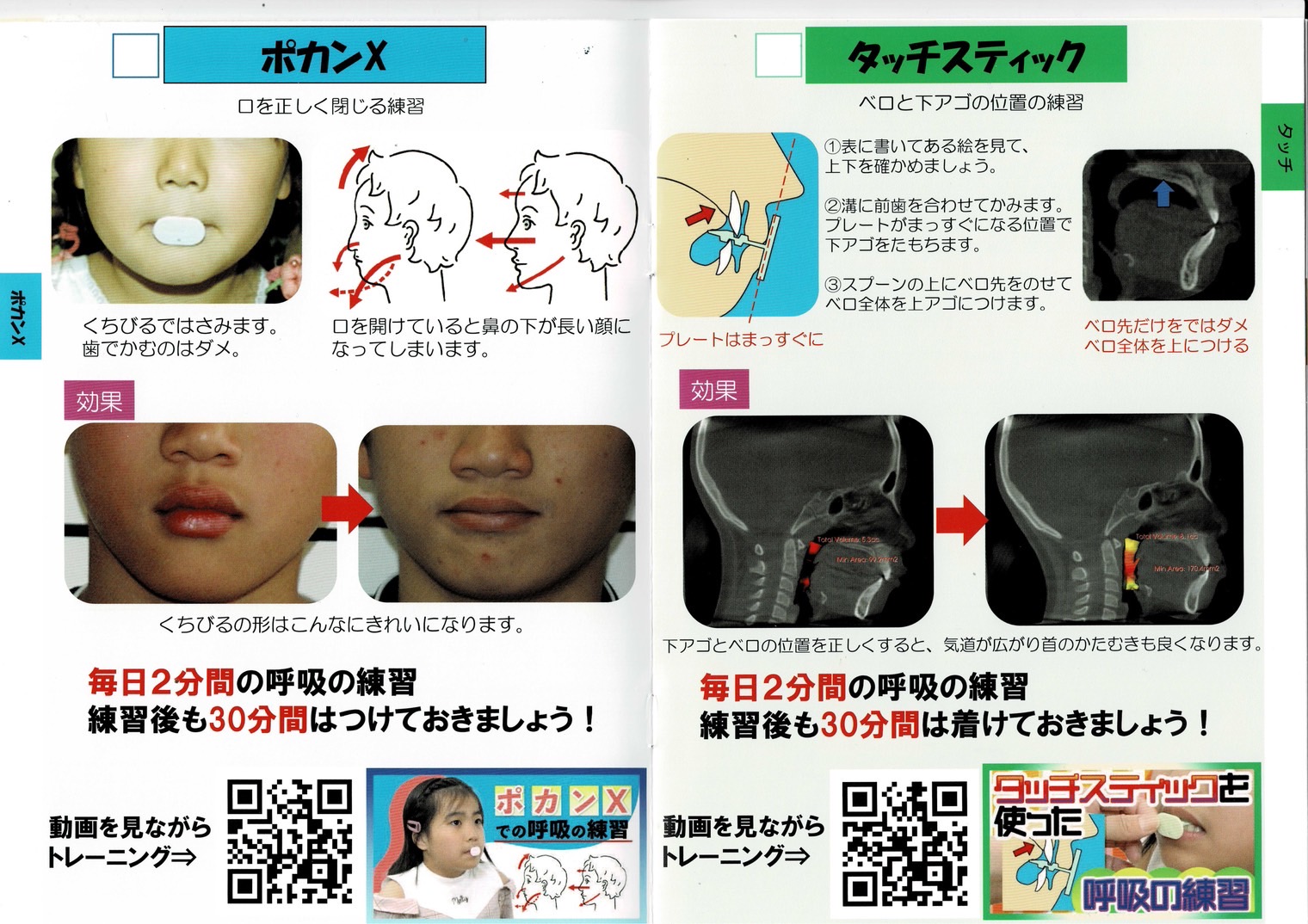

しかし、歯並びに注目するとすでに歯列不正が始まっている子がたくさんいます。これは授乳が正しく行われなかったか、授乳時間が短かったために上顎骨(切歯骨)の発育が悪く歯が正しく並ぶ場所が不足するために歯列不正が生じます。BBがAAの後方に位置したり、重なったり、ねじれていることが早くも観察されます。もう一つ重要な問題は噛み合わせが下がっていることです。これは前歯上下4本ずつの噛み合わせの位置の問題から生じます。前歯は子供であれば本来切端咬合と言って上下の前歯の先端がちょうど当たる状態のかみ合わせが正しいです。(異論がありますが)これは母乳の授乳によって獲得されるのですが、うまくいかないと下の前歯が上の前歯の内側に位置します。永久歯はこれで良いのですが、乳歯は正しくありません。なぜなら永久歯は上顎なら乳歯の位置より前に。下顎は乳歯の後ろに生えてくるので自然と正しい位置でかみ合うことになります。それがうまくいっていないと噛み合わせの高さが下がり、それに合わせて乳臼歯がかみ合うので結果噛み合わせが低くなり過蓋咬合という状態になり下あごも後方に後退してしまいます。その対策として前歯でかぶりつく食事を指導します。あるいはゴムチューブ管を噛む練習をしたり、舌の位置と口唇の影響を正すマウストレーナー装置を入れたりします。

早くから現れる放置しておくと深刻になるかみ合わせは、いわゆる受け口、反対咬合です。

乳歯のうちは歯の位置の問題ではなくて、下あごの位置の問題なので顎の位置が正しくなると治ります。下あごが前に出るのは前に出す癖があったり、よく泣いたり(泣くと下あごが前に出ますね。)低位舌という舌の位置が下がってしまう状態になると顎の筋肉の連鎖によって下あごが前に出てきます。そこで舌を上にあげるようにすると改善してくるので3歳くらいからトレーナー装置を入れて治療します。

いずれにしても乳歯のうちは噛むことによる刺激で骨を成長させたり、口腔機能のトレーニング、マウストレーナーを利用した顎の位置を改善する治療となります。

これが前歯が永久歯に生え変わる6歳前後までに改善しないと歯の位置の問題となり矯正装置の介入となります。

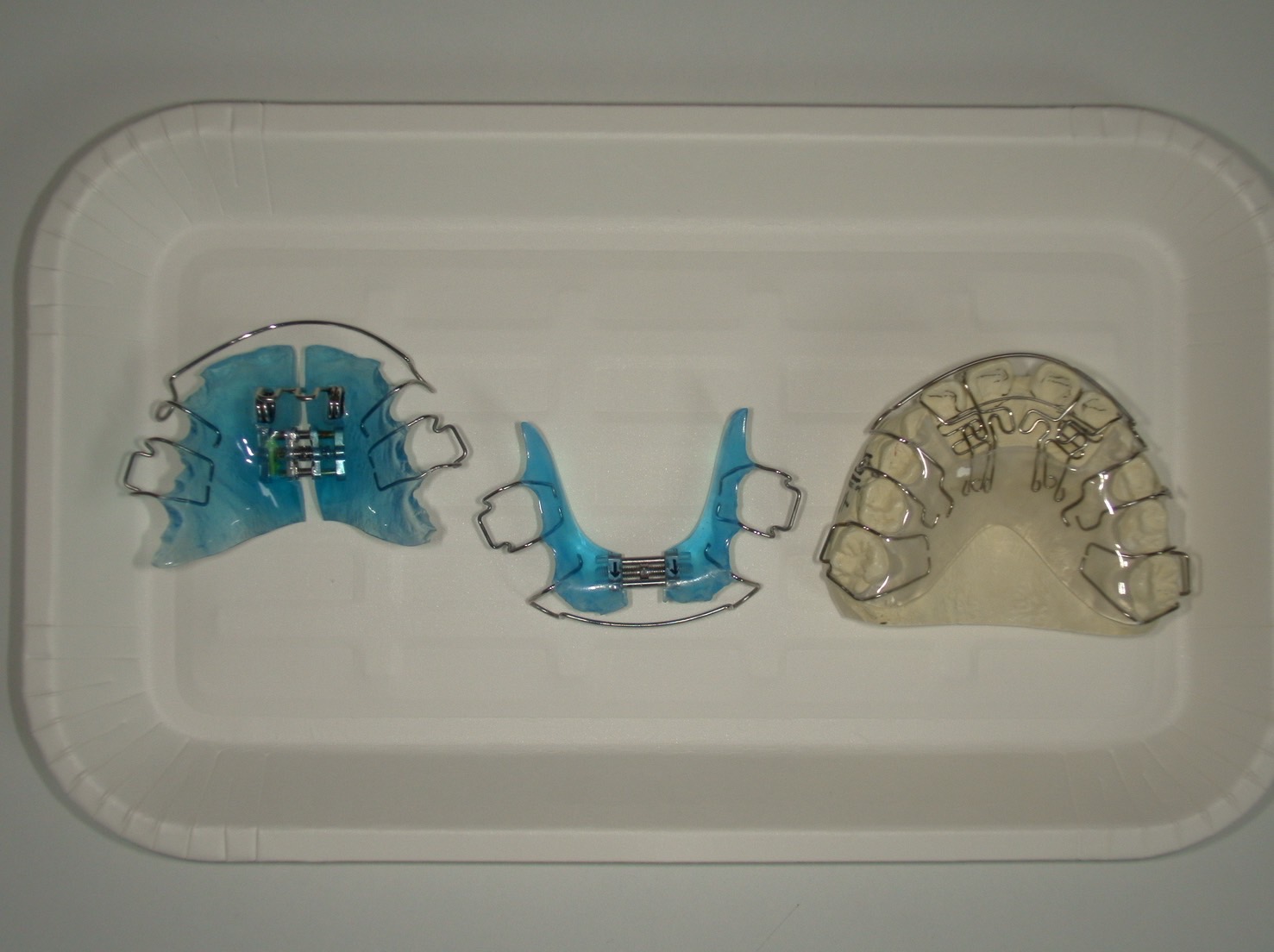

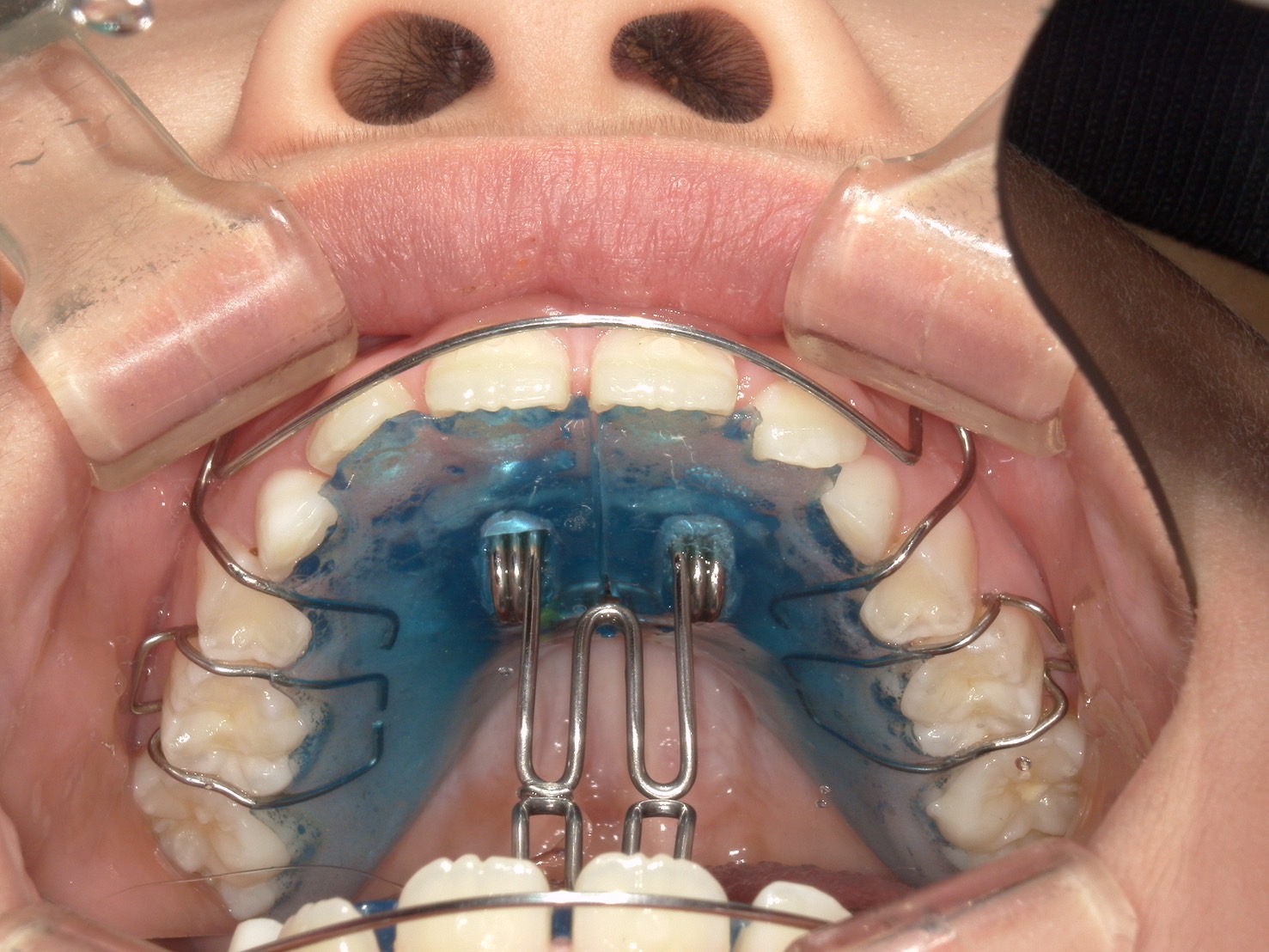

当院では基本的に取り外し可能な床拡大装置を早期に入れていきます。

機械的な力を利用して歯槽骨を拡大しながら歯の並ぶスペースを確保していきます。そして歯並びを誘導していって、歯を抜くことなく体の成長発育を利用して歯をきれいに並べていきます。

小さいころからかかわることができるとより簡単に治すことができます。床矯正の開始は前歯4本が生え変わった6~7歳からがベストです。それ以前から対策を打っていくとほぼ大半が歯が重なる歯列不正の叢生がより軽い状態から矯正を始めることができます。拡大床も1つだけで済み、治療期間も治療費も安く済みます。

それに対して歯列不正に気付くのが遅れたり、放置していて永久歯の犬歯が生える段階になってしまうと治療が難しくなってしまいます。

これはどういうことかというと、犬歯が生えてることによって前歯4本のスペースが決まってしまうことになります。では、犬歯を動かせばと思うかもしれませんが、犬歯は実は前歯でなく奥歯に近いです。この時点で歯並びの問題は前歯の問題ではなくて奥歯の問題も生じていることになり、治療が複雑になって治療の難易度があがり、治療期間も治療費も増加することになり、手遅れになると抜歯も検討しなければなりません。

犬歯を動かすのは前歯と同じで簡単ではないかと思われるかもしれませんが、犬歯は根が長くて後ろに押さなければならないので動かしずらく、出てくるときには先に隣の小臼歯がすでに出ていることが普通なのでこの小臼歯も同時かあるいは先に動かさなければなりません。こうなると横に拡大するだけでなく、後ろにも拡げていかなければならず治療がとても複雑になります。ここまで来ると床装置だけでは対応できず、ブラケットという固定器具を歯に取り付け形状記憶されたワイヤーをブラケットにはめて取り外せない状態にして強制的に引っ張って歯を並べることになります。

開咬症例など歯を3次元的に動かさなければならない場合もワイヤーを用います。

ただし、いわゆる受け口の反対咬合の症例は骨格性の問題も生じてきたら手が付けられなくなります。専門医の受診が必要となります。

逆の二級のかみ合わせ、下あごが上あごに対して下がっている噛み合わせの場合は下あご全体を正しい位置に戻さなければなりません。軽度であればタッチスティックやゴムチューブなどの補助器具で練習してもらうと改善が見込まれますが、重度の下顎後退ではザンダーⅡという拡大床に下あごを前に出すスプリングを入れたものを使います。これも永久歯がすべて萌出しまうと治療しても二態咬合というどこで噛むかわかりずらくなる咬合になります。

いずれにしても歯並びを診ることができるかかりつけ医を持ち、早期に対応することが大切です。

3月の初めに名古屋で日本床矯正研究会の会員向けのセミナーを開催いたしました。床矯正に携わる先生方の悩みを聞きアドバイスするという内容でとても充実したものとなりました。今年も全国各地で開催していき、各地の先生方に床矯正を広げていく活動をします。